iPS細胞から遺伝性難聴の原因となる内耳ギャップ結合形成細胞を作製

順天堂大学医学部耳鼻咽喉科学講座(主任教授・池田勝久)の神谷和作准教授、福永一朗研究員らの研究チームは、遺伝性難聴1*の中で最も頻度の高いGJB2(コネキシン26)変異型難聴2*の原因となる内耳ギャップ結合3*形成細胞をiPS細胞から作る技術開発に成功しました。今回開発した方法により、これまで根本的治療法が存在しなかった遺伝性難聴への薬剤スクリーニングや再生医療が可能となり、難聴研究の臨床応用を実現させる大きな成果と言えます。

本研究は国際幹細胞学会の公式学会誌「Stem Cell Reports」のオンライン版2016年11月11日(日本時間)に掲載されました。

【背景】

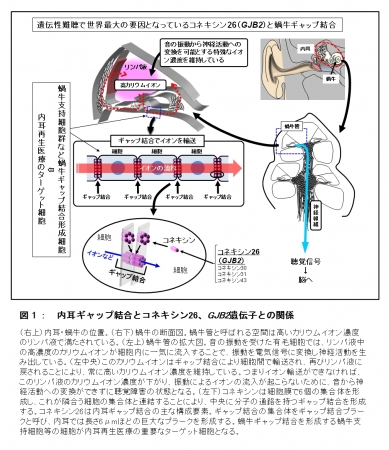

聴覚障害は出生児1000人に1人の割合で発症し、先天性疾患の中で最も高頻度に発生する疾患の一つです。その半数以上は遺伝子変異を原因とする遺伝性難聴です。中でもGJB2(コネキシン26)変異型難聴は、遺伝性難聴の50%以上もの割合を占めています。コネキシン(CX)26は、内耳の細胞間のイオン輸送を行うギャップ結合の構成要素の一つであり(図1)、内耳リンパ液のイオン組成を保つことにより音の振動を神経活動へ変換する重要な分子ですが、その変異によりギャップ結合の構造が保てず難聴になります。

【本研究成果のポイント】

・iPS細胞から遺伝性難聴の原因となる内耳ギャップ結合形成細胞の作製法を開発

・Gjb2変異型難聴モデル動物において難聴の分子病態を再現

・遺伝性難聴に対する薬剤スクリーニングや再生医療への応用に期待

【今後の展開】

今回、研究チームが開発したiPS細胞から内耳ギャップ結合形成細胞を作製する方法は、これまで根本的治療法の存在しなかった遺伝性難聴の再生医療を可能とし、難聴研究の臨床応用を実現させる上での大きな成果です。さらに、開発した内耳細胞は、GJB2変異型遺伝性難聴の疾患モデル細胞として細胞治療法の開発に活用でき、薬剤スクリーニングや新規薬剤の有効性・安全性評価への応用も可能です。

現在、研究チームはヒトiPS細胞から内耳ギャップ結合形成細胞の作製を行っています。今後はGJB2変異型遺伝性難聴の患者さんのiPS細胞の樹立と分化誘導により、様々な変異型に応じた遺伝性難聴疾患モデル細胞を作製し、薬剤開発や再生医療を含めた総合的な難聴治療法の開発を目指していきます。

【用語説明】

1*:先天性難聴・遺伝性難聴

先天性難聴は世界中で出生児1000人に1人の割合で発症し、最も多い先天性障害である。その半数以上は遺伝子に原因を持つ遺伝性難聴とされている。遺伝性難聴は難聴以外の症状を伴う症候群性と難聴を主症状とする非症候群性に分類される。

2*:コネキシン26・GJB2変異遺伝性難聴(コネキシン26遺伝子変異型難聴)

コネキシン26は遺伝子GJB2(GAP JUNCTION PROTEIN, BETA-2)により合成され、内耳のギャップ結合を構成する主要タンパク質の一つ。世界で最も高頻度に検出される遺伝性難聴の原因因子。 GJB2変異遺伝性難聴(コネキシン26遺伝子変異型難聴)は、我が国では遺伝性難聴の50%以上もの割合を占めるとされており、常染色体劣性と常染色体優性の遺伝形式を持つ感音性難聴。まれに皮膚疾患を伴うものもあるが、主には非症候群性。

3*:ギャップ結合

コネキシンは細胞膜で6個の集合体により分子の通り道を作り、隣の細胞の集合体と連結してギャップ結合を作る。このギャップ結合は分子量約1000以下の低分子やイオンを濃度勾配によって透過させ、細胞間の物質輸送を可能とする。

【原著論文】

タイトル:

「In vitro models of GJB2-related hearing loss recapitulate Ca2+ transients via a gap junction characteristic of developing cochlea」

著者:

Ichiro Fukunaga, Ayumi Fujimoto, Kaori Hatakeyama, Toru Aoki, Atena Nishikawa,

Tetsuo Noda, Osamu Minowa, Nagomi Kurebayashi, Katsuhisa Ikeda, Kazusaku Kamiya

掲載誌: Stem Cell Reports, 2016

DOI: 10.1016/j.stemcr.2016.10.005

本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)難治性疾患実用化研究事業(研究開発代表者 神谷和作)、文部科学省科学研究費 基盤研究B(課題番号25293351 )、基盤研究 C (課題番号25462653 )、挑戦的萌芽研究(課題番号16693312 )、若手研究B(課題番号15K20229 )、厚生労働科学研究・障害者対策総合研究事業、私立大学戦略的研究基盤形成支援事業、私立学校振興・共済事業団・学術研究振興資金、テルモ科学技術振興財団、武田科学振興財団などの支援を受け行われました。

詳細はこちら

引用元:PR times

ナレバリコミュニティ

有料バナー

関連記事

-

-

【千葉】キッズにも競技用車いす 千葉の企業が製作:朝日新聞デジタル

子ども達にチャンスが広がるのは間違いなく良いことです! 車いすメーカーの「オーエ …

-

-

「筆談ホステス」斉藤里恵さんが東京都北区議会議員選挙当選!

「筆談ホステス」として書籍も出版している斉藤里恵さんが4月26日、東京都北区議会 …

-

-

視覚障害者と読書 ~読書の秋にしませんか?~

かつて、視覚障碍者が本を読もうと思えば、点字図書館から点字本を借り出したり、ボ …

-

-

「第30回東京都障害者総合美術展」開催 池袋西武にて

東京都は8月6日から10日まで池袋の西武池袋本店7階催事場にて「第30回東京都障 …

-

-

車椅子ユーザーが人の手を借りなくても電車に乗れる時代が来た!

電車を乗り降りする際に駅員さんからの補助を受けなければならないために、一人で外 …

-

-

パラリンピックの現状と打開策 支援組織設立でパラリンピックをサポート

2020年の東京五輪に向けて期待と関心が高まる中、パラリンピックを取り巻く現状は …

-

-

フェアトレード認証ペッパースパイス3種 新発売 障がい者雇用にも貢献

フェアトレード、難民支援、自立支援の3つの分野で活動している国際協力NGOわかち …

-

-

障害者と健常者がともにアートに取り組む「ヨコハマ・パラトリエンナーレ」が最高賞

「日本のコ・クリエーション アワード」は先進的・模範的な共創事例を表彰する賞で、 …

-

-

「植物状態」介護の家族同士を支え合う会が発足

遷延(せんえん)性意識障害者とは、事故や病気で脳に損傷を受け、寝たきり状態となる …

-

-

【サッカー】すごい!必見!ブラインドサッカーの世界 – フットブレイン

「サッカー×経済」「サッカー×脳科学」…いつも斬新な企画でサッカーファンを唸ら …